记得20年前,参加县级骨干教师培训,学校组织到象鼻岭开展研学活动,我们从会泽出发,在古驿道对面的观景台,同行的同学简要介绍了石匠房古驿道,给我留下初步印象。只觉得山势陡峭,道路狭窄,在那样的地方运输货物,真的很艰辛,同时也需要很大的勇气。心想:“找个时间,一定去走一走,感受一下铜运古道的独特魅力。”

就这样过去了很多年,也不曾想起要去一探究竟。怕路上不好走,毕竟多少年不用了,可能好多地方早已无路可走;还怕沿途的许多不确定性,比如石头风化、蛇类出没等,所以总是找各种借口说服自己。

四月份,县里组织开展“徒步古驿道,金江琵琶行”活动,看到那么多令人震撼的图片、视频,还有各位文友生动有趣、充满文化底蕴的温暖文字,我打消心中疑虑,趁着五一假期,带着家人前往古驿道探秘、观光,以解开多年来的心结。

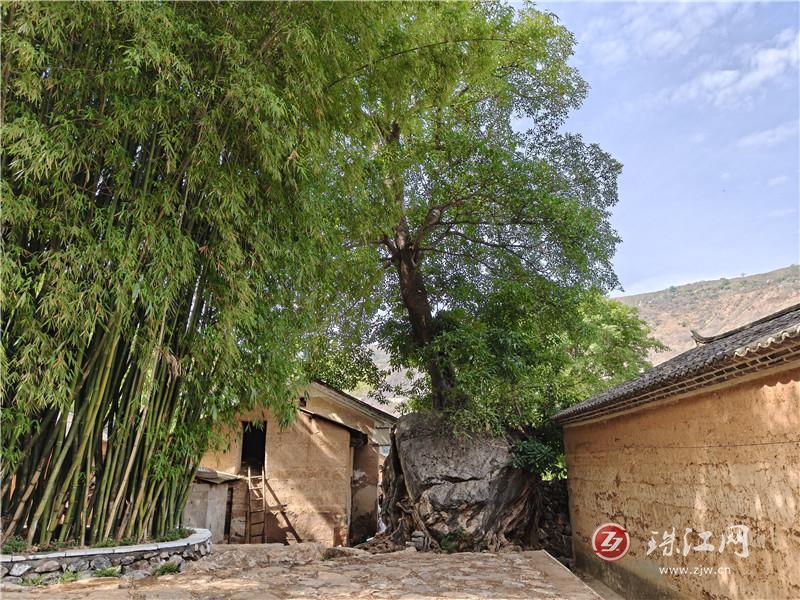

简单准备后从会泽县城出发,约一个小时的车程来到小田坝自然村。一进村里,那淡淡的、包含泥土味的气息扑面而来。那气息,有古树的时光气息、竹林的浓密气息、琵琶的香甜气息……

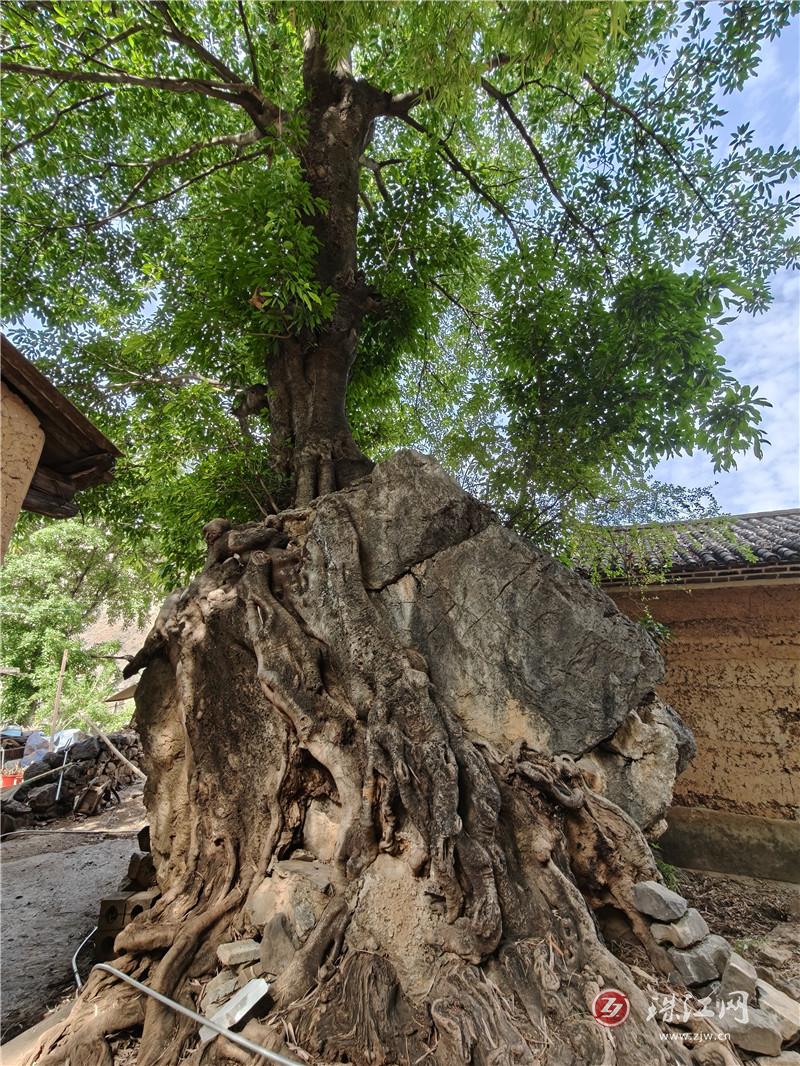

村里必看的就数那棵奇特“树包石”了。不知是树的不舍,还是石头的挽留,才甜蜜相依,不离不弃,将如此奇特的景观留给我们。正是树木欣欣向荣的时节,带给我的除了满目青翠,还给树下的人们带来丝丝清凉。只见古树以发达的根系铸就牢笼,将青灰巨岩囚禁。那些虬结的根脉如同上古巨蟒蜕下的鳞甲,在岩石间蜿蜒出神秘的甲骨文,每一道褶皱都沁着苔藓的墨绿血迹。此刻若触摸树石交合处,能感知到根系在岩脉里跳动的脉搏——那是跨越物种的生命盟约,用百年光阴镌刻的生死契书。

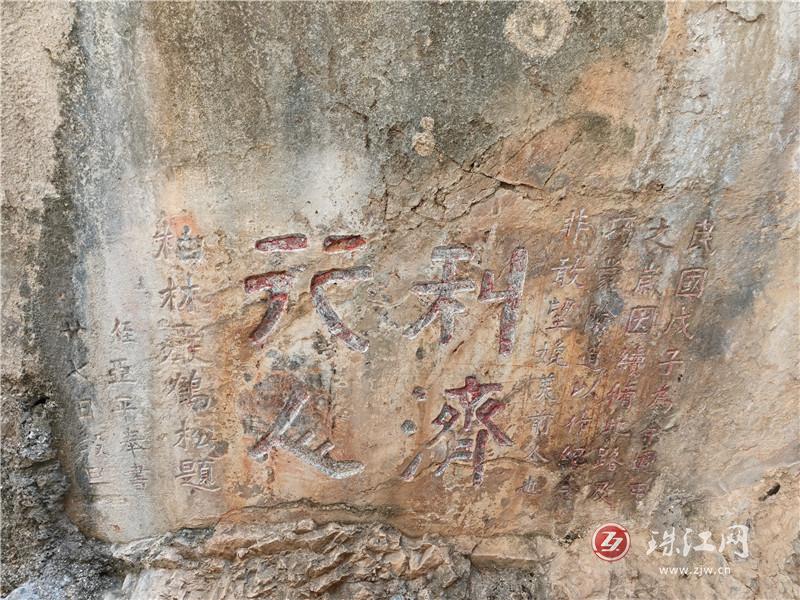

小村子里,竖立着两块石碑,记录着铜运古道的往昔。时间不允许细读记载,只好安顿好背上的孩子,拍照后回家仔细辨识。“堂琅一邑,幅员辽阔,壤接川黔,固商旅辐辏之区也。而岁赋京铜不下数百万,尤于运道为扼要焉!……令人同嗟‘蜀道之难者,其处盖不一而足’……而最难者莫如蒙姑坡……刘君别开新径,较旧平近二十里。……如履康庄矣。”字里行间,把铜运古道的历史、开凿的不易以及重要意义全都展现在人们眼前。

我选择的路线需要往返。从小田坝下去,然后再原路返回。下去路不需要耗费多少气力,但时刻要注意脚下的石块、路边的悬崖。行走其间,那不时出现的石阶被蹄铁剜出凹坑,每道裂缝都蓄满商贾遗落的汗盐,驮马铁掌叩击岩层的回响仍在断崖间游荡,铜铃锈蚀的呜咽与金沙江的流水声在不断交缠。约一个小时后到了当年最耗时耗力开凿的石匠房路段。

石匠房路段全为隧道。洞口上方书“飞云洞”,隧道入口一端是数十米深的山涧,铁索桥飞架相连。隧道内路面宽约1.5米、高达2米余,隧道腹部宽达3米多。为使隧道内光线充足,隧道外侧专门开凿有窗洞,行走在隧道内,需要手电照明,洞内还遇到栖息的蝙蝠。从碑文“悬岩不可栈者,斧凿之;山涧不能船者,桥跨之。”可看到当时的决心。全部由人工开凿完成,足见工程浩大而艰巨。不但为陆运京铜提供了较好的运输条件,同时也成为川、滇两省的重要交通道路。

观光结束,踏上回程之路。由于坡度大,还要顶着烈日,大女儿还可以自己步行,但总是走走停停。一岁多的儿子乖乖在我的背上,不时还“爸爸、妈妈”地叫着。头上的汗珠密密麻麻往下滚着,身上早已湿透,手里的相机镜头盖也一直打开着。

行路间,真能偶尔听见铃铛声在山谷回荡,那艰险的岁月还刻在路中的石阶上……更优美的风景,更多的马帮故事还在等待着我们去找寻。

岁月匆匆,找个时间打开心结,不给自己留遗憾吧!

(通讯员:李朝林)

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号