在青春与乡土的交汇里,曲靖师范学院管理学院聚文化青春行实践团踏上涌泉村与雅集馆土地,于红色文化的寻根之旅中,触摸乡村振兴的时代脉搏。

初遇涌泉:红色印记与乡村新貌

抵达涌泉村,红色元素扑面而来。“红色革命纪念馆”静静伫立,“入党誓词”雕塑庄重肃穆,无声诉说往昔峥嵘。从村庄肌理中,能清晰感知红色底蕴的深厚沉淀——这里正是涌泉村党总支以党建为引领,紧扣红军长征主线打造的红色阵地。

麒麟区珠街街道历史悠久、文化底蕴深厚,不仅出土了3000年历史的碳化稻和2000年历史的八塔台,更因1935年、1936年红军长征两次途经此地,留下了开仓济贫、地下党联络站等革命遗址,孕育了宝贵的红色基因。

珠街街道涌泉村委会大院子村重视这些资源的保护与利用,投入400余万元对传统古院落、老宅、红军留宿过的地下党联络站、六百年古树、古井等古建筑及人文资源进行了全面保护性开发。同时,依托传统舂米坊、豆腐坊等民间作坊,精心打造“沉浸式”“体验式”红色文化套餐,推出“红军的一天”“重走长征路”“忆苦思甜”等项目——参与者穿上红军服沿红军小道前行,可亲身感受长征艰辛,这些项目深受欢迎,让红色资源在活化利用中焕发生机。

漫步村中,新旧交融的乡村图景徐徐铺展。与村民攀谈,问及“乡村变化大吗”,质朴话语里满是感慨:道路宽了、房屋新了,红色文化融入日常,让乡土有了别样温度。这变化的背后,是涌泉村将红色文化转化为发展动能的实践:村党总支坚持传承红色基因、讲好红色故事,以红色旅游为抓手,带动健全吃、住、行、游、购商业体系,既为周边群众创造了创业就业机会,也让乡村振兴的轮廓愈发清晰。

对话村民:红色文化的价值叩问

“弄红色文化展览有意义不?” 面对提问,村民们给出生动答案。老人回忆先辈故事,感叹红色展览让年轻辈不忘根;年轻人则说,展览让村子有了 “精神地标”,吸引外人,也凝聚人心。

在交流里,我们明白:红色文化展览,是乡村的精神灯塔,串起历史与当下,更成为乡村对外的文化名片,为产业发展、人才汇聚埋下伏笔,悄然助力乡村振兴的文化根基筑牢。

红色赋能:乡村振兴的涌泉实践

涌泉村的发展,是乡村振兴战略在基层落地的生动缩影。乡村振兴战略聚焦产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”,而涌泉村正以红色文化为纽带,实现多维度突破:

产业振兴:先后投入400余万元建成长征纪念馆、民俗馆、红军广场等,推出红色文化体验套餐,2023年以来接待各级党政机关、学校等1.5万余人次,年均收入16万余元,让红色产业成为乡村经济新增长点;

文化振兴:通过红色展馆、主题活动传承红色基因,同时对接乡村贤达建成涌泉乡贤馆,收藏赵朴初、黄胄等名家书画50余件,让文化资源成为乡村的“精神富矿”;

人才与组织振兴:以党建引领凝聚各方力量,乡贤资源、村民智慧被充分激活,形成“红色引领、多方参与”的发展合力。

村民们的心声印证了成效:老人说红色展览让年轻辈不忘根,年轻人称村子有了“精神地标”。红色文化不仅是乡村的精神灯塔,更成为乡村振兴的“金钥匙”,让涌泉村在文化资源转化为生产力的道路上坚实迈进,也为乡村振兴战略的实施提供了鲜活样本。

探访雅集:私人展馆的红色热忱

在曲靖师范学院管理学院党委副书记张秀凤老师的带领下,中华文化传承团奔赴另一村落,踏入村民私人红色展馆“雅集”。还未进门,“雅集”木匾古朴厚重,似在无声诉说着一段与红色文化交织的岁月故事。

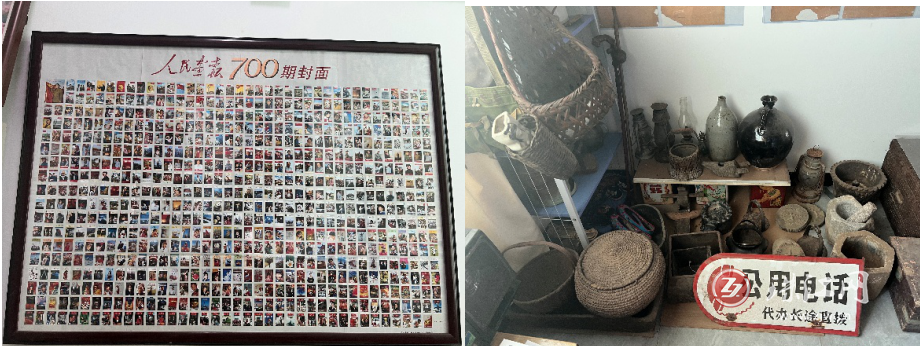

踏入馆内,时光仿佛放慢脚步。墙上,毛主席画像庄严矗立,红色宣传画带着鲜明的时代印记,《人民画报》700期封面拼成的巨幅画面,宛如一部浓缩的时代纪录片,串联起革命历史与社会变迁;展柜里,古朴的陶罐、带着岁月包浆的竹编器具,以及“公用电话 代办长途直拨”的旧牌静静陈列,既还原着往昔乡村生活场景,也暗藏着乡土社会与红色历史的共鸣。

馆主热情相迎,他指着墙上的画,翻开旧报纸,将红色故事娓娓道来。那些藏品,是馆主对红色文化的执着,从个人热爱出发,一点点拼凑出细腻的红色记忆,更成为乡村独特的文化养分。

这座私人展馆,恰是红色文化与乡村文化振兴深度融合的生动注脚。乡村文化振兴不仅需要宏大的战略布局,更离不开每个村民的文化自觉与自发行动。雅集馆以民间力量为支撑,让红色文化从历史典籍走入乡村日常,既为村民提供了触摸历史、凝聚共识的精神空间,也为乡村增添了一张独特的文化名片。它用“小而美”的方式证明:当红色基因融入乡土肌理,当个人对文化的热爱转化为传承的行动力,便能激活乡村文化振兴的微动能——这里的每一件藏品、每一段故事,都是连接红色历史与当代乡村的纽带,让文化振兴有了更鲜活、更贴近民心的表达。

正如馆中“各族人民大团结万岁”“三大纪律八项注意”等标语所传递的精神,雅集馆以私人之力点亮的红色微光,正与乡村文化振兴的星火相互映照,共同汇成乡土文化复兴的暖流。它让我们看见:乡村文化振兴的底色里,既有集体对红色根脉的守护,也有个体对文化传承的热忱,二者交织,方能让红色文化真正扎根乡土、赋能振兴。

红色赋能:解码乡村振兴的深层路径

从涌泉村的集体实践到“雅集”的私人坚守,红色文化正以多元形态深度融入乡村振兴的肌理,成为激活乡土活力的核心动能。

红色文化是文化振兴的根基,它为乡村注入了独特的精神标识。涌泉村的长征纪念馆、“雅集”馆的红色藏品,不仅是历史的见证,更成为村民精神认同的纽带——老人借此讲述先辈故事,年轻人从中找到文化自信,这种代际传承让乡村在快速发展中守住了“根与魂”。正如村民所言,红色展览让村子有了“精神地标”,而“雅集”的私人收藏则以更细腻的方式,将红色记忆植入日常生活,共同构建起乡村文化振兴的精神内核。

红色文化是产业振兴的引擎,它让文化资源转化为实实在在的发展动能。涌泉村通过红色旅游带动吃、住、行、游、购商业体系完善,年均收入16万余元;“雅集”这样的私人展馆虽规模不大,却以独特的收藏魅力成为乡村文旅的“小众打卡地”,与周边红色景点形成互补,共同吸引着党政机关、学校等群体参观学习。这种“红色+旅游”“红色+体验”的模式,既盘活了闲置的乡村资源,也为村民创造了摆摊经营、民宿服务等就业机会,让文化价值转化为经济价值。

红色文化是人才振兴的磁场,它唤起了乡村对内外资源的凝聚力。涌泉村对接乡贤建成乡贤馆,吸引名家书画入驻;“雅集”馆主以个人热忱收藏红色文物,本身就是村民文化自觉的体现。这种对红色文化的共同珍视,不仅留住了本土人才参与乡村建设的热情,更吸引着高校实践团、外来投资者等“新力量”关注乡村,为乡村振兴注入新鲜血液。

红色文化更是组织振兴的纽带,它强化了乡村治理的向心力。涌泉村以党建引领红色产业发展,将党员的先锋作用与红色资源保护、旅游开发相结合,形成“支部牵头、村民参与、多方联动”的治理模式;而“雅集”的存在,恰是民间力量响应组织号召、自发参与文化建设的缩影,这种“自上而下”与“自下而上”的呼应,让乡村振兴有了更坚实的组织保障。

从文化认同到产业增收,从人才汇聚到治理升级,红色文化与乡村振兴的融合,早已超越简单的“文旅结合”,成为一场关乎乡村未来的系统性变革。未来,唯有持续挖掘红色故事的时代内涵,让“静态展览”变为“活态体验”,让“少数人守护”变为“全民参与”,才能让红色基因真正成为乡村振兴的“源头活水”,在乡土大地上绘就更绚烂的发展图景。

青春三下乡,红色寻根行。在曲靖的乡土间,我们见证红色文化与乡村振兴的奇妙化学反应。这一路,是探索,更是启航 —— 愿更多青春力量汇入,让红色基因赋能乡土,让乡村振兴绽放更亮光彩!

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号