近日,宣威市第一人民医院重症医学科在昆明医科大学第一附属医院许汪斌主任带领的ECMO团队率领下,成功完成首例ECMO(体外膜肺氧合)技术临床的应用。这一里程碑式的突破,标志着市第一人民医院急危重症救治水平向省内前列迈入关键性一步。

ECMO技术原理:体外“心肺联合维修站”

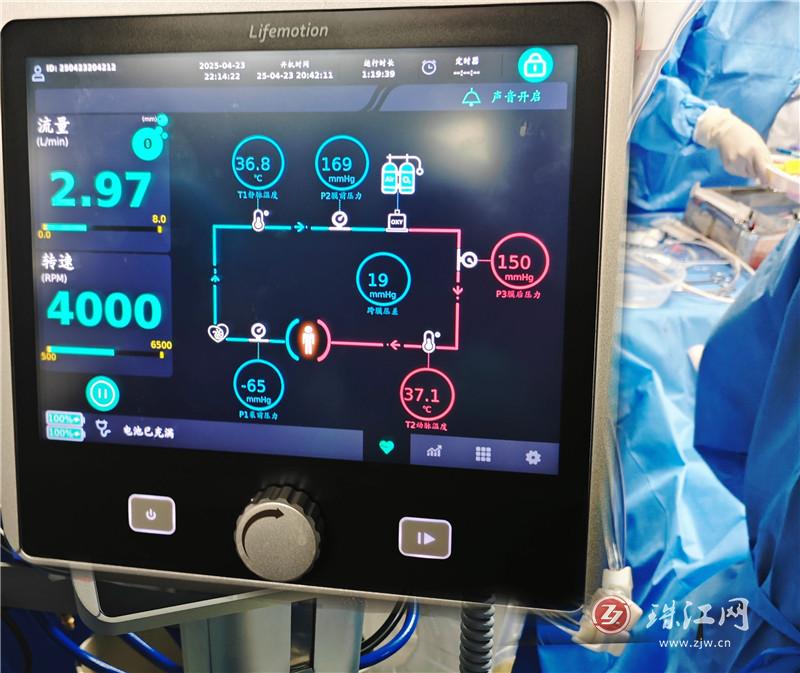

ECMO全称是体外膜肺氧合,是目前国际公认的危重症救治的顶级生命支持技术,代表了医院在急危重症救治方面的最先进水平。主要用于心肺功能衰竭的患者,核心功能是它能代替肺和心脏工作,将血液引出体外,进行氧合和排出二氧化碳,然后再输回体内。可以把它想象成一台体外的“心肺联合维修站”,当患者的心肺严重罢工(比如心脏不跳、肺无法呼吸),ECMO会接管这两大核心工作。

1. 人工肺功能:从大腿或脖子的血管抽出发黑的“缺氧血”,经过一根特制的“氧合管道”,把二氧化碳“甩出去”,再将新鲜的氧气“压进去”,让血液变成鲜红色。

2.人工心脏功能:用一个强力“水泵”把净化后的血液重新打回身体,让氧气继续输送到全身器官,防止脑、肾等重要器官缺氧。这样可以让衰竭的心肺暂时休养,给药物治疗或器官恢复争取时间。

病例回顾:脓毒性休克合并ARDS

患者彭某,52岁,存在严重脓毒性休克合并重度ARDS(急性呼吸窘迫综合征),虽已进行了有创机械通气、肺复张,但仍存在严重低氧血症及高碳酸血症。为患者实施了VV-ECMO(它是体外膜肺氧合(ECMO)的一种模式,通过静脉-静脉通路实现体外循环支持)治疗后,临床监测数据患者缺氧症状得到明显改善,为衰竭的肺按下暂停键,并脱离急性缺氧风险。

VV-ECMO核心功能是替代肺脏的氧合和二氧化碳清除功能,为严重呼吸衰竭患者提供生命支持。具体流程如下:从股静脉引出血液;血液流经体外膜肺(人工肺),完成氧合并清除二氧化碳;氧合后的血液通过颈内静脉回输至患者体内。

合理规划助力科室发展

首例ECMO的成功实施,是市第一人民医院急危重症平台建设的重大突破。科室目前已选派多名医护骨干赴四川省人民医院ECMO中心进修,新一代ECMO设备及配套耗材已完成招标采购,预计年内落地。届时,科室将具备独立开展ECMO救治的全流程能力,从设备管理、穿刺置管到长期监护,实现技术完全自主化,从而全方位提升重症救治能力,为区域重症患者带来更坚实的生命守护。

(文/图:市第一人民医院 周琪)

重症医学科简介

宣威市第一人民医院重症医学科(ICU)成立于2014年6月,现实行“一科多区”管理模式,其中一病区位于北云院区住院部15楼,二病区位于龙堡院区医技楼3楼;作为宣威市医疗集团重症监护中心牵头科室,依托昆明医科大学第一附属医院许汪斌专家团队工作站,以先进技术引领区域重症医学发展;2015年被共青团宣威市委授予“青年文明号”称号,2017年通过云南省省级临床重点专科在建项目评审,并于2021年顺利通过终期验收。科室现有医护人员48人,其中医生18人(副主任医师1人、主治医师9人、住院医师8人);护理30人(主管护师6人、护师15人、护士9人)、呼吸治疗师1人。多名医护人员曾到复旦大学附属中山医院、四川省人民医院、昆明医科大学第一附属医院、云南省第一人民医院重症医学科等省内外三甲医院进修学习。

科室配备有进口多功能床旁监护仪、中央监护系统、进口高端呼吸机、电子支气管镜、血气分析仪、床旁凝血分析仪、连续性血液净化系统(CRRT)、便携式超声、移动式DR、快速免疫分析仪、除颤仪、亚低温治疗仪、心电工作站、电动吸引器、微量注射泵、输液泵、营养泵等先进设施。至今已发展成为宣威市规模最大、设备最齐全的独立、综合危重症患者的救治基地。

目前重症医学科已广泛开展了重症医学专业的各项临床业务工作,能熟练掌握全面的危重病监测、救治、护理技能,如:高级生命体征支持技术、人工气道建立和管理技术、人工机械通气技术、CRRT血液净化技术、血浆置换、人工肝技术、液体复苏技术、心脏除颤技术、亚低温治疗技术、纤支镜检查和治疗技术、肠内、外营养支持技术、镇静镇痛技术、心肺复苏技术、ICU各种有创监测技术等。

科室全体医护人员将一如既往,加强专科建设,钻研危急重症前沿理论与技术,以更好地为广大患者提供全程安全、优质服务。

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号