曲靖蒸饵丝与茶马古道:一筷蒸腾的千年文化交融史

引言:古道上的味觉记忆

在云南曲靖的清晨,蒸汽从竹甑中袅袅升起,米香混合着酱油、肉酱与酸菜的香气弥漫街头——这便是曲靖蒸饵丝留给世人的第一抹味觉印象。这碗看似简单的小吃,承载着茶马古道上千年的文化交融。2017年,曲靖蒸饵丝被列入《云南非物质文化遗产名录》,成为云南饮食文化的重要代表。

1 茶马古道:西南饮食文化的传播走廊

1.1 古道的空间范围与历史功能

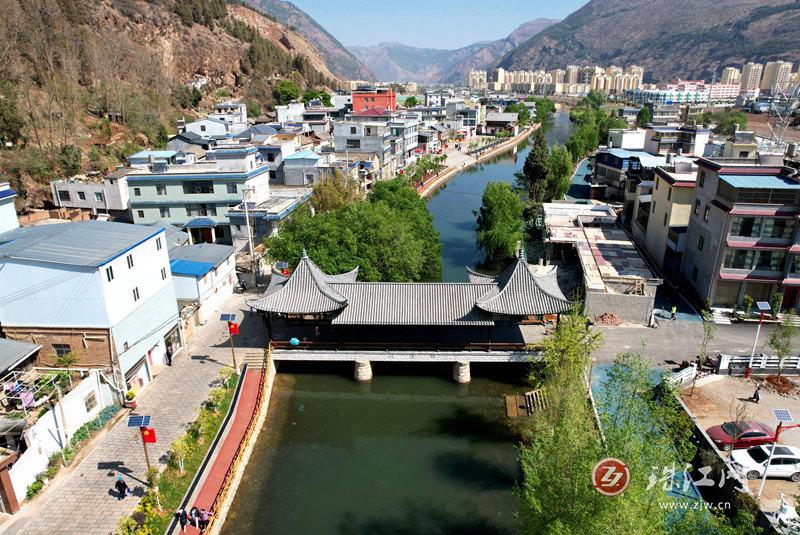

茶马古道并非单一线路,而是覆盖中国西南地区的一个庞大交通网络系统,其主要由川藏、滇藏及延伸至东南亚的线路构成。这条古代贸易通道的核心功能在于进行“茶马互市”——中原王朝以茶叶换取边疆地区的马匹及其它物资。云南段茶马古道贯穿滇西、滇西北,连接大理、丽江、香格里拉等地,并延伸至缅甸、老挝等东南亚国家。值得注意的是,位于滇东的曲靖虽不处于古道主干线,但是作为“爨文化发源地”和入滇要道,通过支线网络与茶马古道紧密相连。

自唐代以来,随着茶马贸易的繁荣,这条走廊的功能已远超单纯的商品交换场所。它成为了一条“文化传播的大动脉”,将不同地区的生产技术、生活习俗和饮食文化沿途传播。明代地理学家徐霞客在《滇游日记》中描述的“商队络绎,马帮塞途”景象,正是这条通道繁忙景象的真实写照。马帮商队每次长途跋涉往往持续数月,他们在沿途驿站休整补给,自然而然地带来了各地食材与烹饪方法的交流融合。

1.2 古道上的饮食文化交融

茶马古道上的物资流通对云南饮食文化产生了深远影响。一方面,来自中原的“稻作技术”与云南本土的“米食传统”结合,催生了丰富多样的米制品加工技艺。饵块(饵丝前身)作为稻米深加工的产物,其制作技艺随着人口流动沿古道传播。另一方面,古道贸易带来了调味料的广泛流通:四川的花椒、广西的八角、丘北的辣椒以及来自中原的芝麻等调料,逐渐融入云南地方饮食,形成独特的风味体系。

史料佐证:清代乾隆年间山东文士桂馥在《滇游漫笔》中记载,赴任云南永平知县途中初尝饵块时,便联想到《周礼·天官·憥人》中“合蒸曰馈”的记载,认为“饵块”实为“饵馈”之谐音演变。这一考据不仅揭示了饵块制作工艺的历史渊源,也印证了中原饮食文化与西南少数民族传统的深度交融。

2 曲靖蒸饵丝的历史源流与技艺特征

2.1 起源传说与历史脉络

曲靖蒸饵丝的确切起源虽无文字确证,但当地流传的“杨状元传说”为其增添了浓厚的人文色彩。据传明代嘉靖年间,被贬云南的“状元杨慎”(《三国演义》的开篇词《临江仙·滚滚长江东逝水》作者)应友人之邀至曲靖,翌日晨起饥肠辘辘,友人遂将饵块切丝蒸热,配以腌菜、韭菜等佐料。杨慎食后大赞:“这碗饵块丝干香浓郁,有嚼头,‘蒸’的好吃!”连食三碗,留下“状元吃饵丝,连吃三大碗”的佳话。这一传说虽具演义色彩,但与蒸饵丝在明代形成完整技法的历史考证相吻合,反映了该小吃在曲靖地区的悠久传统。

曲靖蒸饵丝的现代复兴始于20世纪80年代。改革开放初期,曲靖市学院街口的“北颖源”餐馆虽门面狭小,却因制作精细、风味独特的蒸饵丝而顾客盈门,短短数年间声名远播。北颖园主人崔大妈对技艺的坚守体现了传统制作者的精髓:“饵块要选好的,先泡一夜再切成细丝;酱油需以一定比例放入花椒、草果、白糖等佐料熬制;酸菜一定要是自家腌的那种;‘帽子’的肉一定要好,肥瘦适当;熬汤的骨头得是猪的筒子骨……”。这些讲究看似简单,实则保证了蒸饵丝的地道风味,为其日后成为曲靖美食名片奠定了基础。

2.2 制作工艺与地域特色

曲靖蒸饵丝的制作工艺体现了鲜明的地域特色,其精髓可概括为“三蒸九调”:

2.2.1 选料严谨:选用曲靖麒麟区沿江、珠街一带特产的沙田大米制成的筒子饵块。这种大米因生长于特殊沙质土壤和水质环境中,制成的饵块具有独特的软糯口感。饵块需经一夜浸泡软化,再由熟练匠人手工切丝,要求丝条细匀,长约10厘米,厚约2毫米,如此才能保证蒸制时受热均匀,口感一致。

2.2.2 蒸制技法:切好的饵丝需拌入少量菜油防止粘连,置于木甑或竹甑中猛火蒸制。蒸的过程需严格把控时间与火候——约10-15分钟,待饵丝软化却不失筋骨时为最佳。这种独特的蒸制法区别于云南其他地区常见的煮饵丝、炒饵丝,形成了曲靖蒸饵丝“干香有嚼头”的独到之处。

2.2.3 配料调和:蒸好的饵丝装碗后,需按序加入开水焯过的韭菜、绿豆芽,淋上特制甜酱油(用花椒、草果、白糖等香料熬制),盖上肉酱帽(选用猪后腿肉炒制),撒上自制酸菜,喜辣者可添加邱北辣椒制成的油辣子。最后配一小碗筒子骨汤,撒上葱花,形成一套完整的味觉体验。

2.3 地域文化内涵的载体

曲靖蒸饵丝不仅是满足口腹之欲的小吃,更是承载地方文化的符号。对曲靖人而言,蒸饵丝是“清晨悠然自得的滋味”,这份温热里寄托的不仅有乡味,更是跨越了漫长时光,代代相传的记忆”。在外求学的曲靖学子归乡后,总要先吃一碗蒸饵丝,“才代表自己真的回家了”,并在社交网络上分享这份归属感。

更深层次看,蒸饵丝体现了曲靖作为爨文化故地的历史底蕴。爨氏统治南中地区四百余年(公元三世纪至八世纪),形成了融合汉族与西南少数民族的独特文化。蒸饵丝制作中对大米的精深加工、对多种调味的融合创新,正是爨文化包容性在饮食领域的体现。正如一位研究者所言:“曲靖蒸饵丝,一是有悠久的历史传承和爨文化的载体,具备深厚的历史价值;二是食材采购当地农副产品,传承本地少数民族饮食文化,具备文化价值;三是‘蒸’制方法具有含水量高,滋润、软糯等特点,加上原汁原味、味鲜汤清,易消化、吸收,具备科学营养价值;四是色、香、味俱全,可称‘餐桌上的艺术’”。

3 古道商贸与食材传播的互动关系

3.1 茶马古道贸易网络对蒸饵丝食材体系的塑造

曲靖蒸饵丝看似一道地方小吃,实则其食材体系映射着茶马古道带来的广阔贸易网络。这一特点在蒸饵丝的调料配方中尤为显著:

3.1.1 辣椒的传播:蒸饵丝必备的油辣子,其主要原料为邱北辣椒。邱北县位于滇东南,其辣椒种植技术及品种传播得益于茶马古道支线的商贸活动。邱北辣椒以香辣均衡、色泽鲜亮著称,为蒸饵丝增添了独特的风味层次。

3.1.2 香料的应用:蒸饵丝佐料中使用的花椒多来自四川(汉源花椒),八角、草果多来自广西,这些香料的引入直接源于茶马古道上的跨区域贸易。云南本土虽有部分香料产出,但不同地域的香料通过马帮流通,使曲靖厨师得以调配出更复合的调味体系。

3.1.3 芝麻的点睛之笔:蒸饵丝最后撒上的熟芝麻多来自河南,这些芝麻通过马帮商队与云南的茶叶、药材贸易交换进入曲靖市场。芝麻虽用量不多,却为蒸饵丝增添了关键香味和口感对比。

这些“外来元素”与本地食材的完美融合,形成了曲靖蒸饵丝独特的风味结构:曲靖本地的沙田大米提供主食基底,云南自制的酸菜提供发酵风味,而古道带来的香料则提供了复杂而和谐的香气层次。正如饮食人类学家所言:“一道地方美食的形成,往往是长途贸易与本土智慧共同作用的结果。”

3.2 马帮饮食需求与蒸饵丝特质的契合

蒸饵丝的工艺特点与马帮商队的特殊饮食需求之间,存在着深度的适应性关联:

3.2.1 便携与耐储:饵块作为干货,体积小、耐储存,便于马帮长途携带。相比于需要汤水煮制的米线,饵块只需简单蒸煮即可食用,适应了马帮在野外炊食的条件限制。

3.2.2 高热量与耐饥性:蒸饵丝质地紧密,水分含量低于米线,饱腹感强且耐消化。一位云南本地人比较道:“米线含水量高,吃完容易饿;饵丝相对干、硬,饱肚子耐饿”。这一特性正好满足马帮成员长途跋涉的高热量需求。

3.2.3 快速供餐特点:蒸饵丝的另一个实用优势在于其制作快捷。“对于时间比较紧的上课和上班族来说,吃饵丝比吃米线快很多...饵丝是蒸的,而且与汤是分开的,温度比较合适,不会太烫”。这一特点同样适用于节奏紧张的马帮早晨启程前的用餐场景。

值得注意的是,在茶马古道重镇大理、巍山等地,也形成了与马帮文化相关的饵丝食用传统。巍山扒肉饵丝被誉为“南诏故地饮食文化的一大品牌”,其传说可追溯至南诏王皮逻阁用扒肉饵丝宴请唐朝使节的史事。而“过江饵丝”的典故则与大理国三公主远嫁蒙舍(今巍山)后回娘家携带饵丝的故事有关。这些不同地域的饵丝文化,共同构成了茶马古道上独特的“饵丝饮食带”。

4 从市井小吃到非物质文化遗产

4.1 文化象征与身份认同

随着时代变迁,曲靖蒸饵丝已从单纯的街边早点演变为地方文化的重要象征。这种转变体现在三个层面:

4.1 .1 日常生活的仪式化:在曲靖人生活中,蒸饵丝已超越了早餐功能,成为一种日常仪式。“曲靖人一天的味蕾中,少不了一碗蒸饵丝。在麒麟区(曲靖市区)的每条街道上至少都有一家卖蒸饵丝的早餐小吃店,每天上午食客簇拥其间或蹲或站争食一碗蒸饵丝的情景是麒麟区独有的景观”。这种集体用餐行为强化了社区认同感。

4.1 .2 游子乡愁的载体:对外出的曲靖人而言,蒸饵丝成为寄托乡愁的符号。“外面读书的曲靖人回来后,往往吃一碗蒸饵丝才代表自己真的回家了。并且不忘拍照发朋友圈炫耀”。这种情感联结使蒸饵丝成为曲靖地域认同的重要媒介。

4.1 .3 地域形象的展示窗口:随着“游在云南,吃在曲靖”的口号传播,蒸饵丝作为曲靖美食代表,成为该地区吸引游客的文化名片。曲靖人将其视为“向外界宣传、推荐曲靖家乡美食的首选”。

4.2 申遗之路与文化保护

2017年,曲靖蒸饵丝制作技艺被列入“云南省第四批非物质文化遗产”名录,标志着其文化价值获得官方认定。靖晨园餐饮公司成为该项目的传承单位,其创始人高永芬(中式烹饪师一级职称)被认定为非物质文化遗产“蒸饵丝传承人代表”。靖晨园通过连锁经营模式推广蒸饵丝,已在昆明、曲靖共开业运营60多个实体店,日均接待量达30万人以上,年接待顾客量超过1亿人次。这种规模化经营既扩大了蒸饵丝的影响力,也为其传承提供了经济基础。

然而,申遗成功仅是保护的起点,蒸饵丝传统技艺仍面临严峻挑战:

4.2.1 传承断层风险:“曲靖经营蒸饵丝的个体工商户虽多,由于其制作技艺靠家族代代相传,而现在的年轻人,有的并不愿意继承其家族蒸饵丝的经营,如果不加以保护,再加上‘洋快餐’的冲击,这些制作技艺会随着老一辈人的逝去而失传”。

4.2.2 标准化与多样性的矛盾:连锁经营在扩大影响的同时,也可能削弱传统制作中的个性化技艺。过去“家家都有独门秘方,味道上微小的差异,就能把味蕾敏感的食客分流开来”的特色面临均质化风险。

4.2.3 原料生态的变化:水质、稻种等自然因素是蒸饵丝风味的基础,如同大理巍山扒肉饵丝“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的特性——“巍山的水质对扒肉饵丝的制作起到了关键作用,巍山饵丝到了别的地方,就失去了原来的味道”。曲靖蒸饵丝同样面临城市化进程中水质变化、传统稻种减少等生态挑战。

针对这些挑战,曲靖已采取多项保护措施:建立传承人制度、推动蒸饵丝进入旅游餐饮体系、举办地方美食文化节等。这些措施旨在实现“在生产中保护,在利用中传承”的活态保护目标,使蒸饵丝技艺在当代社会继续保持生命力。

结语:一筷蒸饵丝中的千年古道

曲靖蒸饵丝,这一碗看似简单的市井小吃,承载着远超其物理形态的文化重量。当我们细细品味这份来自滇东的味觉记忆时,也是在追溯一段跨越千年的文化交融史。从茶马古道上马帮的铜铃声中,来自远方的香料与本地稻米文化相遇;在爨文化的熔炉里,多民族饮食智慧交融升华;最终在现代非遗保护的框架下,这份古老味觉记忆得以延续传承。

曲靖蒸饵丝与茶马古道的关系揭示了饮食文化演进的深层逻辑:“地方特色美食的形成,往往并非孤立的地方创造,而是区域文化交流的结晶”。古道作为文化传播的血管,输送了食材、技艺和观念,而曲靖的本土智慧则将这些元素重组创新,形成了独具特色的地域美食。这种互动模式为我们理解中国饮食文化多样性提供了重要启示——真正的“地方特色”往往蕴含丰富的“跨地方”元素。

如今,当我们在曲靖老店中夹起一筷热气蒸腾的饵丝,舌尖感受的不仅是稻米的香甜、酱油的醇厚、肉酱的鲜美和酸菜的清爽,还有茶马古道上往来的马蹄声、多民族厨师的智慧交融、以及一方水土养一方人的生态哲学。这份蒸腾千年的味道,将继续在变化中的云南,诉说着永恒的文化对话。

正如一位蒸饵丝传承人所感慨的:“我们蒸的不只是饵丝,更是曲靖人的早晨,游子的乡愁,还有那些马帮带进云南的山外故事。每调一勺酱油,都像是续写着茶马古道上未完成的对话。”

(作者:曲靖一中 唐诗羽)

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号