待补镇属典型的冷凉山区,海拔在2300米—2800米之间,是会泽县没有烤烟、水稻的乡镇之一。经过10多年的探索实践,该镇以“夏季草莓、百合花、中药材”为突破口,发展高山特色农业助农增收,走出了一条特色产业“加工在镇、种植在村、增收在户”的发展路径。

科技赋能特色农业“筑巢引凤”。20年前的待补镇野马村,山高水冷,土地浸水严重,只能种植洋芋、荞麦、玉米“老三样”,亩产低、群众收入微薄,只能维持温饱问题。当地群众这样形容:“好个野马川,水冷海子宽,吃的是麻洋芋,穿的是烂毡衫”。为解决农业基础薄弱的发展瓶颈问题,待补镇党委争取3亿元土地开发整理、中低产田地改造、农业综合开发冷浸地改造等项目60余个,按照“田成方、地成块、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、田园化、生态化”的标准,配套完善水、电、路、喷灌、滴灌、生物防治等科技设施,提高了土地产能,让野马村、歹咩村、糯租村3万余亩“跑水跑土跑肥”的“三跑地”变成了“保水保土保肥”的“三保地”,为产业发展打下了坚实基础。

2009年,待补镇引进企业在野马村发展百合花种植成功后,陆续有近200户花企、花农到野马村种植百合花1.2万亩,成为云南省最大的百合花种植基地,群众收入逐年提高,生产生活条件不断改善。

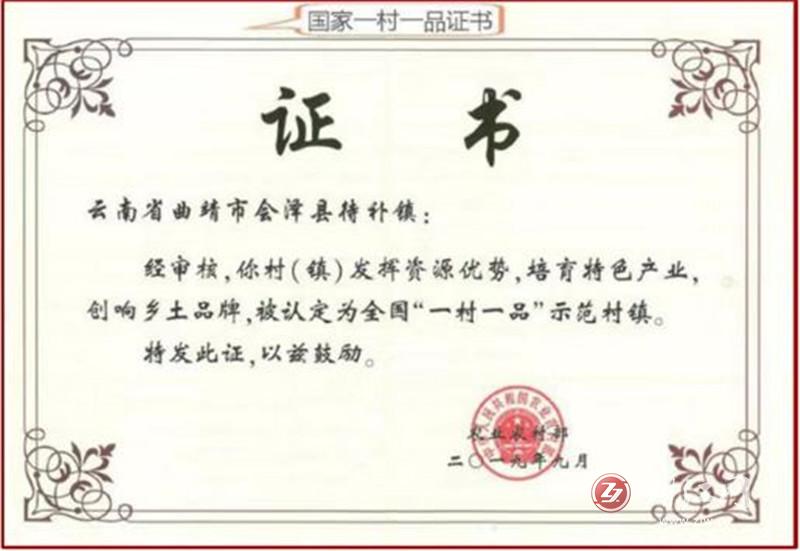

2013年,随着花卉市场价格波动,百合花种植收益受到影响。返乡创业村民开始试种夏季草莓,并获得成功,从此夏季草莓这个“甜蜜产业”就在待补这片土地上落地生根。现已培育72个草莓种植专业合作社、540户家庭农场及1500余户种植户,种植面积达5.5万亩,形成了以待补为核心种植区,并带动周边11个(乡)镇种植夏季草莓,面积从2013年50亩发展到现在的5.5万亩,年产量突破10万吨,年产值达13亿元,占了全国夏季草莓80%的市场份额,基本掌握市场话语权。2019年待补镇被“农业农村部认定为全国一村一品(夏季草莓)示范村镇”。

“互联网+”全产业链拓宽市场。待补镇紧盯国内市场需求大的夏季草莓产业,争取项目资金2亿多元建成草莓交易中心和冷链物流中心,写好夏季草莓后半篇文章。已初步形成从研发→种植→采摘→分拣→包装→冷链→加工→交易“八个环节”的全产业链产业,实现效益最大化。注册了“沅成”“醉莓丽”“莓美时刻”等9个草莓农产品商标,认证绿色品牌7个。草莓交易搭上了“数字快车”,莓农利用抖音、微信群、朋友圈、一亩地”APP等媒介拓宽线上销售渠道,形成“互联网+草莓”新体系。建设物流园10000余平方米,引进3家物流公司,拓展60多条物流线路,48小时待补镇的“夏季草莓”可运达全国各地。每天加工鲜果50吨,交易量达200吨,产品远销“北上广深”等一线城市,还出口到东南亚国家,形成了草莓全产业链。

从“外出务工”到“返乡创业”增收致富。依靠草莓产业的支撑带动,让群众在“家门口”就地就业增收,通过建立“党支部+合作社+基地+农户”的经营模式,实现了土地流转有租金、就近务工赚薪金、农肥变卖挣现金、集体经济有保障。戛里村、鹧鸡村借助“渝昆高铁”建设和“沪滇协作”的机遇,在海拔2700米的小雪山、老钟山、金家大坪子开发闲置土地3500余亩,引进种植大户发展夏季草莓种植。种植大户李万平之前在昆明务工,后来回老家种了70多亩草莓,效益不错。今年,他继续扩大种植规模,在戛里村金家大坪子流转100亩土地种植草莓。像李万平这样返乡种植夏季草莓的只是一个缩影,全镇上百亩的草莓种植大户有105户。待补镇单草莓种植一项就流转土地3.5万亩,每亩地租800元到1000元,户均增收2150元,解决了本地3万劳动力就业,吸纳镇外2000余劳动力到待补务工,同时,在镇内设立160个草莓分拣车间,4000多名留守老人、留守妇女实现在“家门口”就业增收。

目前,待补镇有13家速冻初加工企业,2家深加工企业,分拣包装车间160个(其中,省级农业龙头企业1家,市级农业龙头企业3家,县级农业龙头企业8家)。产业发展了,交通便捷了,人气聚集了,群众富裕了,解决当地群众3万余人就近就地务工,每年可实现群众务工收入5亿元,80%的村民开上小轿车,住上小洋房,在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的大道上,老百姓家底更厚、后劲更大、信心更足。

通讯员:李兴奎 代兴寿 金饮玉

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号