金融是国民经济的血脉,服务实体经济是金融的天职,更是践行以人民为中心发展思想的生动实践,长期以来,麒麟区联社始终牢记“金融为民”的初心使命,从70余载光辉历程中汲取“背包精神”的磅礴力量,坚守“支农支小”主责主业,以服务下沉的坚定步伐,用心用情做好普惠金融这篇大文章,为区域经济社会发展注入源源不断的金融活水。

精神溯源:“三水精神”铸就初心,一肩“帆布包”背起农村金融的希望

“背包精神”是农信社与生俱来的红色基因,是区别于其他商业银行的鲜明标识。它源于上世纪五十年代,老一辈农信人将印章、算盘、票据等装入一个帆布包,背起行囊,走村串户,用“早上一头露水、中午一身汗水、晚上一脚泥水”的“三水精神”,在田间地头建起了最早的“背包银行”。这不仅是艰苦创业、服务群众的真实写照,更是普惠金融最质朴、最坚实的起点。这份薪火相传的精神,激励着一代代农信人扎根乡土、开拓进取,奠定了农信社作为农村金融主力军的深厚根基。

服务下沉:“三个转变”续写新篇,一个“服务包”装满为民服务的真情

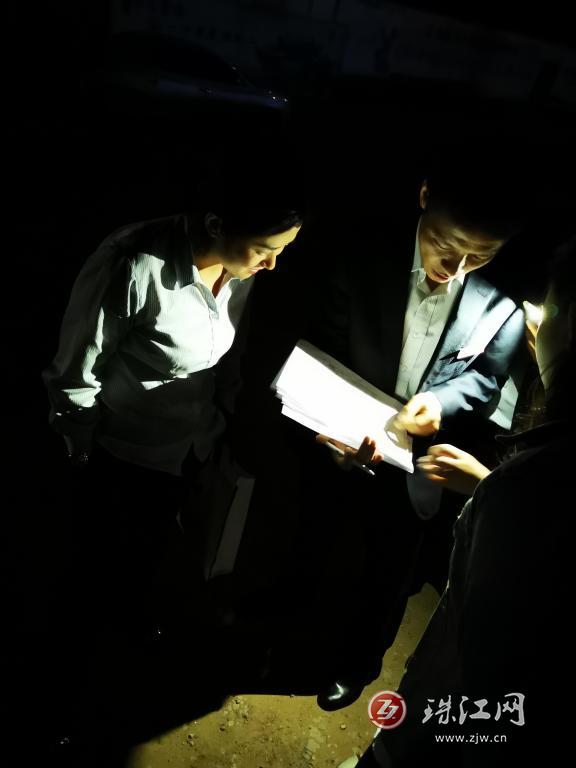

进入新时代,“背包精神”被赋予了更深刻的内涵。麒麟区联社将服务重心全面下沉,以三个“转变”的生动实践,续写着“背包精神”的新时代华章。一是从“坐等”到“夜访”,变被动为主动,打通金融服务“最后一公里”。夜幕降临,当乡间小路逐渐宁静,麒麟区联社的客户经理们却依然身影忙碌。他们打破“朝九晚五、坐堂等客”的传统模式,利用村民白日劳作后、晚间在家的“黄金时间”,提着装满金融产品宣传册、反诈知识单页的“服务包”,穿梭在村庄的街头巷尾。通过主动上门,将信贷政策和金融知识送到农家院落,真正把服务窗口“搬”到了老百姓的家门口。二是从“推销”到“问需”,变供给为需求,严守金融服务“三个真实”。“今年收成怎么样?”“周转资金够不够?”……在农家小院里,客户经理们与村民促膝长谈,耐心倾听。他们坚持以客户为中心,通过面对面的交流,详细了解农户和新型农业经营主体的生产状况、资金需求和急难愁盼,精准掌握第一手信息。这既是对“三个真实”原则的严格恪守,也确保了每一笔信贷资金都能精准滴灌到最需要的地方,成为助力生产、改善生活的“及时雨”。三是从“业务”到“交心”,变交易为服务,彰显金融为民“鱼水情深”。金融服务,不止于业务,更在于真情。在一次下乡途中,客户经理们遇到一位村民的三轮车因满载秸秆而陷入泥地,立刻上前卷起袖子,合力将车推出困境。这“搭把手”的瞬间,不仅解了村民的燃眉之急,更在一次次“举手之劳”中拉近了心与心的距离,让“百姓银行”的形象更加可亲可感,厚植了金融工作的群众根基。

今年以来,麒麟区联社已开展网格化走访超1500余次;通过“夜访”“问需”等形式,为3600余户小微企业、个体工商户及农户提供了精准的信贷支持,累计投放普惠型贷款超12亿元;同时,举办各类金融知识宣传活动80余场,有效提升了乡村居民的金融素养和风险防范意识。

科技赋能:“智慧芯”开启未来,一个“新背包”承载乡村振兴的梦想

在数字化浪潮奔涌的今天,麒麟区联社为“背包精神”插上了科技的翅膀,实现了从“帆布包”到“科技芯”的跨越。客户经理通过移动终端,可现场完成客户信息采集、评级授信和贷款申请,将过去数天才能完成的流程压缩至几十分钟,极大提升了服务效率。同时,手机银行、智能柜台等渠道的广泛应用,更是突破了时空限制,为客户提供了“7×24小时不打烊”的便捷服务。这种“线上线下一体化”的服务新模式,既保留了“走村串户”面对面的温度,又增添了数字金融点对点的速度,让金融服务既有“人情味”又有“科技感”。

工具在变,科技在进步,但麒麟区联社服务“三农”的初心不变、情怀不减。展望未来,麒麟区联社将继续高举“背包精神”的旗帜,将传统的人熟、地熟优势与现代金融科技深度融合,持续优化服务模式,以更实的举措、更优的供给,为服务地方经济高质量发展和乡村全面振兴注入更加强劲的农信动能。

通讯员:邓琳丽

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号