近年来,阿都乡施都村立足本地资源禀赋,牢牢锚定“产业兴乡、农民增收”核心目标,针对传统农业经营分散、抗风险能力弱等问题,统筹整合政策、资金、技术等关键要素,聚焦蚕桑特色产业,坚持党建引领、要素赋能、联农带农,铺就“白+绿”蚕桑产业发展致富“新丝路”。

党建引领,激活产业发展“新引擎”

党委牵头“取真金”。乡党委组织村党委、党员干部、种植农户常态化赴沾益、陆良等蚕桑种植示范区考察学习先进经验,精心选定高产优质蚕桑、桑苗品种,帮助农户破解蚕桑种养殖“开头难”问题。党员带头“做示范”。由村“两委”部分党员干部带头开展规模化种植,充分发挥示范引领作用,当好致富“引路人”;同时,创新“双向培养”机制,将技术人才发展为党员、优秀党员培育为技术骨干,让“红色细胞”成为产业一线的“技术尖兵”。大户带动“聚合力”。采取“政府扶持+合作社主导+引进大户”的方式,村党委积极牵线搭桥,引导种植大户发挥“传帮带”作用,把零散种植户拧成“一股绳”,合力解决蚕桑种植技术和销路难题,集中建设高标准蚕桑示范养殖基地500亩,有效带动了周边农户改进养殖技术,推动蚕桑养殖由分散粗放向集约高效转变。

要素赋能,科学种养擦亮“金招牌”

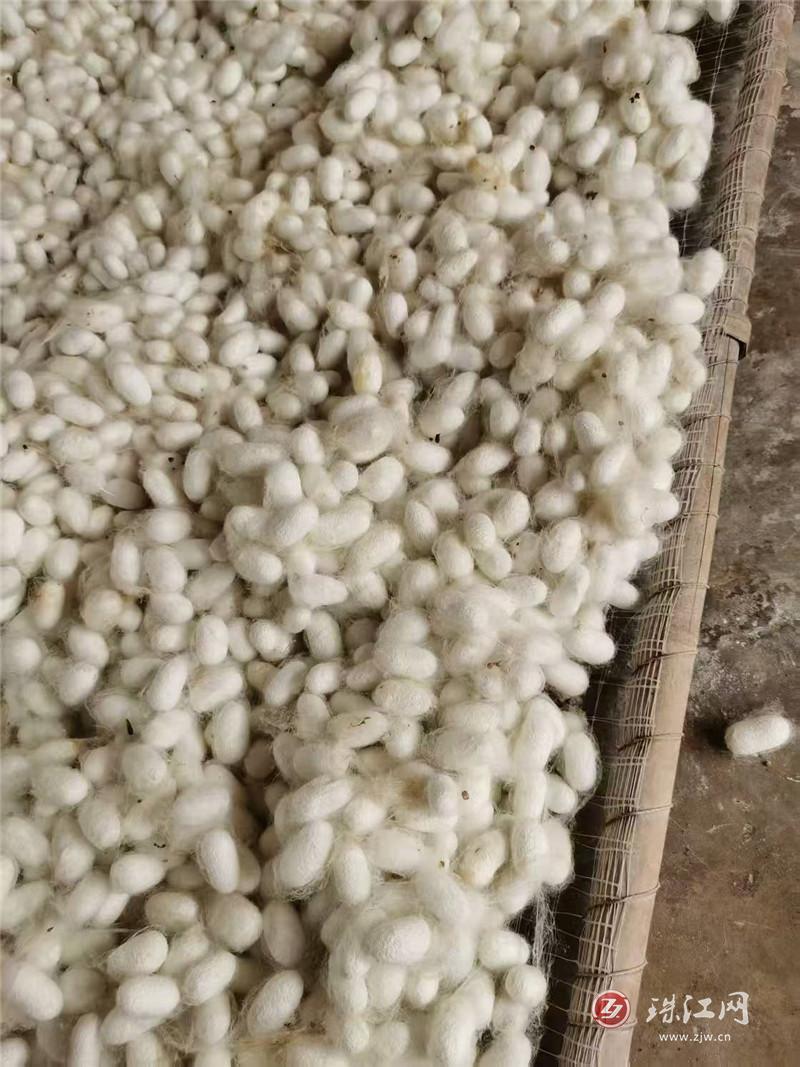

提升土地含金量。全村山高坡陡、土地细碎化严重,制约了施都村传统农业效益。为改变现状,施都村“两委”瞄准桑树“对环境适应性强、高产、市场稳”的优势,提出“集中流转、连片种植”的思路,争取资金100余万元,实施2个项目,新建机耕道路2.5千米,改造农田500亩,让零散地块变成连片基地、传统种植变特色产业。另一方面,投资90万元,改造升级蚕房6700平方米,包含小蚕共育室1间、大蚕饲育室7间、桑叶堆放室2间等多功能性场所。科学管理强保障。成立蚕桑产业技术服务队,整合产前、产中、产后资源,实行“四统一”管理:统一桑园管护标准,确保桑叶质量;统一小蚕共育与养殖技术规程,降低病害风险,提高蚕茧产量与质量;统一物资采购与供应,降低生产成本;统一蚕茧收购与销售,对接龙头企业,实现优质优价。技术赋能提质效。施都村以“良种+良法”为抓手,引进、试验示范、推广新技术、新型簇具、养蚕新设备,促进蚕桑产业规模化、集约化、机械化、效能化发展。积极对接市级“点菜式”技能培训活动等资源,并邀请专家通过“现场培训+专家指导+操作演示”开展桑树种植、蚕虫养殖、蚕病防治等专题培训,大力推广嫁接桑苗种植、小蚕共育等新技术,助力实现产量质量“双跃升”。2025年以来,已完成2批蚕茧收购,产茧1000公斤,产值5万余元。

联农带农,发展红利绘就“新画卷”

带动就业促增收。通过统一流转土地,每年为流转农户带来租金收入约15万元。依托蚕桑基地和引进大户的规模化经营,创设桑园管理、养蚕员、采桑工、蚕茧分拣包装等固定与季节性岗位。优先吸纳本村无外出意愿的农户,特别是脱贫户及闲置劳动力,并确保其享有“岗位优先、技能培训、绩效激励”等权益。目前已稳定吸纳长期务工人员10人,季节性用工超120人,有效促进了村民就近就业,实现了“土地流转有租金、基地务工有薪金”的稳定增收。拓展市场强品牌。着力打造“施都生态蚕丝”区域特色品牌,计划申请绿色或有机产品认证,提升产品附加值和市场辨识度。利用线上线下平台拓宽销售渠道,提高品牌知名度和市场竞争力。规划至2027年,桑园面积稳定在600亩左右,在持续引进养殖大户的基础上,力争产品深加工,提高产品附加值,发展家庭养殖户等新型经营主体。探索建设蚕桑副产品加工车间(如桑叶茶、桑葚酒、蚕沙肥料等),配套发展桑园采摘、蚕桑文化体验等农旅融合项目,搭建产业信息服务平台,逐步构建集种养、加工、销售、文化体验于一体的蚕桑全产业链,实现产业持续升级和综合效益最大化。共享收益增福祉。创新收益分配机制,推行“631”联农带农模式,通过蚕桑基地项目运营和“631”模式中的集体收益分成,村集体经济年收入10万元。收益按“6:3:1”比例分配,即60%作为村集体产业发展再投入基金;30%用于村级公益事业,投入道路管护、人居环境整治等工作;10%用于对村内困难群体及监测户进行专项帮扶,切实把“发展红利”转化为“民生福祉”。

通讯员:田甜、蒋陆安

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号