“以前路过老学校,总觉得冷冷清清,现在闲暇来‘菇房’上班,看着竹荪冒芽,心里比啥都热乎!”钟山乡纳给歹村村民文国琴一边给竹荪菌包补水,一边笑着说。在钟山乡,曾经“沉睡”的闲置校舍正不断“苏醒”,为乡村振兴注入源源不断的动能。

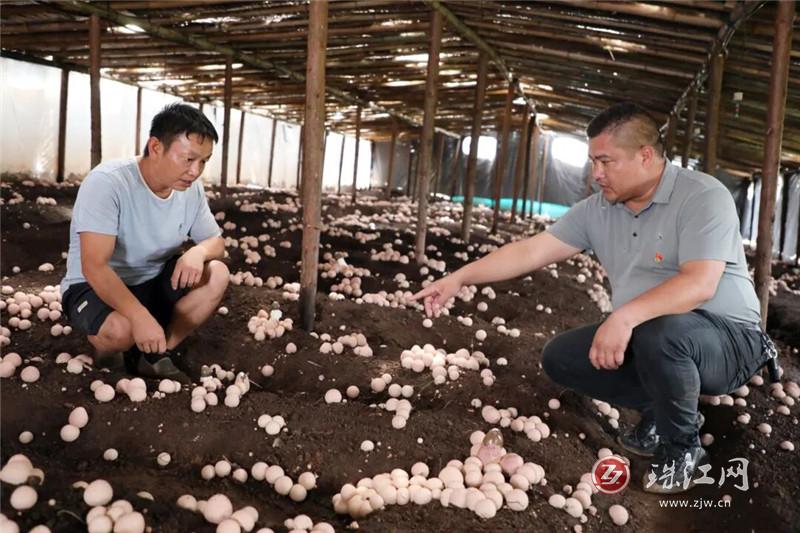

纳给歹村老渡口完小闲置多年,墙体斑驳、杂草丛生,是村民眼中的“废弃角落”。直到“民营资本+村集体经济”的竹荪种植项目落地,这栋老校舍才迎来新生。“听说要招本地工人,我第一时间就报了名!”今年45岁的文国琴,之前一直在外打零工,照顾家里老人很不方便。如今,她步行就能到“菇房”上班,负责菌包管理和竹荪采收,每月能挣3000多元。“不仅能顾家,还能学技术,日子有了盼头!”文国琴指着恒温控制屏介绍,“这设备可先进了,温度、湿度都能精准调控,‘商品菇’成香饽饽了。”

据项目负责人介绍,改造后的校舍建成集接种、发菌、出菇、加工于一体的竹荪种植基地,恒温控制系统、立体种植架、液态菌种技术等现代化设备一应俱全,将竹荪培养周期从200天大幅缩短至90天,实现周年化、标准化生产,年产鲜竹荪13吨,预计年均销售收入达195万元。像文国琴这样的本地务工村民有10余人,种植采收期带动40余人就地就业,农户年均增收2万余元,村集体年增收入20万元,曾经的“闲置包袱”,成了村民口中的“幸福菇房”。

另一边,鲁邑村盘活闲置校舍打造红色文化研学基地,让老校园成为传承红色基因的“精神堡垒”。据悉,由上级组织部门牵头,乡党委、政府构建“党政引导、企业运营、村级参与”三方联动机制,组织部门搭台规划课程,企业负责基础设施升级,村集体提供场地后勤保障,三方合力赋能红色资源,开发集教育培训、文化体验于一体的特色研学项目。目前已成功举办培训班2期,覆盖学员180余人。未来还将增设户外拓展、林下体验、文创开发等项目,实现“企业增效、集体增收、文化传承”的多重共赢,让闲置校舍成为乡村文化振兴的“新地标”。

“接下来,我们将继续探索资源盘活新模式,给老校舍增加更多‘新功能’,‘沉睡’到‘唤醒’,‘闲置’到‘活用’,书写资源盘活与产业发展同频共振的乡村振兴新篇章。”钟山乡主要负责人说道。

从“闲置包袱”到“增收宝贝”,钟山乡通过“产业植入+文化赋能”路径,让每一栋老校舍都能找到适合的“新角色”。据了解,其他村(社区)也将闲置校舍纳入盘活规划,正逐步探索“一村一业”项目模式。这些被重新点亮的空间,不仅是物理形态的转变,更是乡村发展路径的深刻变革,正成为产业振兴、文化传承、村民共富的重要载体。

通讯员:杨 倩

滇公网安备 53030202000116号

滇公网安备 53030202000116号